【2026年】天体望遠鏡のおすすめ18選 月や土星を観測するのに最適なモデルは?

更新日:2026.02.11

肉眼でははっきりと見えない星を拡大して観察できる「天体望遠鏡」。扱いが難しく、高級品なイメージがありますが、初心者向けのモデルも存在します。

しかし、ビクセンやセレストロンなどから多彩なモデルが発売されており、購入する際にはどれを選んでよいか迷ってしまいがち。そこで今回は、おすすめの天体望遠鏡を紹介します。

天体望遠鏡で何が見られるの?

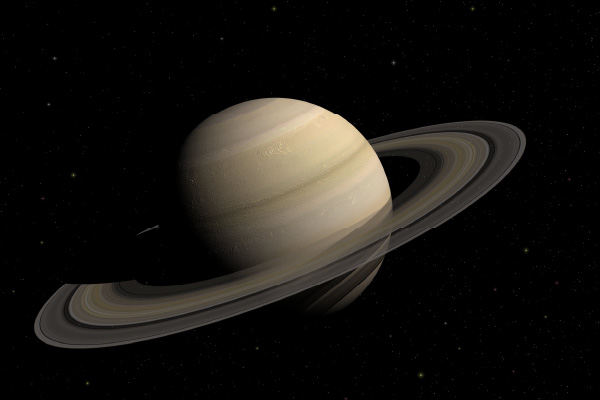

天体望遠鏡を使用すれば、肉眼ではぼんやりとしか見えない天体をしっかりと観察できます。観察できる星は天体望遠鏡の倍率によって異なりますが、月・土星・木星・金星・水星・火星などを見ることが可能です。地球を周回している月に関しては、クレーターもしっかりと確認できます。

また、星雲や星団を見る際も天体望遠鏡を使うのがおすすめ。アンドロメダ銀河やオリオン星雲に加えて、彗星などもを観測できます。

天体望遠鏡の仕組みとは?

天体望遠鏡は「鏡筒」、「架台」、「三脚」の3つを組み合わせてできています。

「鏡筒」とは、天体望遠鏡の筒の部分。レンズや反射鏡などが内蔵されています。「三脚」はカメラに使用する製品と同じく、鏡筒を安定して支えるために使用するパーツ。「架台」は三脚に鏡筒を取り付けるのに使用します。

また、鏡筒の端には望遠鏡の倍率を変更できる「接眼レンズ」を装備。鏡筒の側面には、見たい対象を狙って視界にとらえる小望遠鏡「ファインダー」を備えています。

天体望遠鏡の選び方

鏡筒のタイプをチェック

天体望遠鏡には、「屈折式」、「反射式」、「カタディオプトリック式」の3種類が存在します。

屈折式|使い方が簡単で初心者の方におすすめ

「屈折式」は、対物レンズで光を集めて星を観察する天体望遠鏡。構造がシンプルで光軸の調節も必要なく、初心者の方や小・中学生でも扱いやすいタイプです。

また、鏡筒内の空気の動きが少ないため視界の安定性に優れています。保管時の手入れに手間がかかりにくく、ホコリの除去やレンズを拭く程度で済むのもポイント。観察したいときにすぐに使えます。

ただし、屈折式の製品はレンズを複数枚使うため、ほかの鏡筒タイプに比べて重量のある製品が多い点には注意しましょう。

反射式|暗い星まで本格的に観測できる

反射式は、凹面鏡で光を集め、内部の斜鏡に反射させて接眼レンズで拡大する仕組みの天体望遠鏡。天体がシャープに見えるのが特徴で、にじみや歪みの原因となる色収差が出にくいのがメリットです。

ただし、内部の汚れや光軸のズレには注意が必要。使用する際は定期的なメンテナンスを心掛けましょう。また、使用時に外気温に慣らす必要があります。

反射式は、大口径モデルでも比較的リーズナブル。遠くの惑星や淡く暗い星団・星雲を観察するコスパに優れた天体望遠鏡を求めている場合に適しています。

カタディオプトリック式|鏡筒がコンパクトで持ち運びやすい

カタディオプトリック式の天体望遠鏡は、レンズと鏡を組み合わせて集光する構造が採用されており、「反射屈折望遠鏡」とも呼ばれています。鏡筒が短いので、比較的コンパクトなのが特徴。重さも軽いため、持ち運びに適しています。

また、色・球面・像面などの収差を高レベルで補正できるので、クリアな天体が観測可能。ただし、光軸調整はやや難しいため注意が必要です。中〜上級者向けにおすすめの天体望遠鏡といえるでしょう。

架台のタイプをチェック

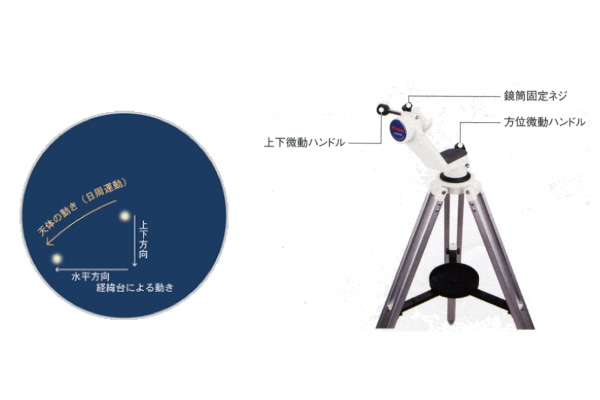

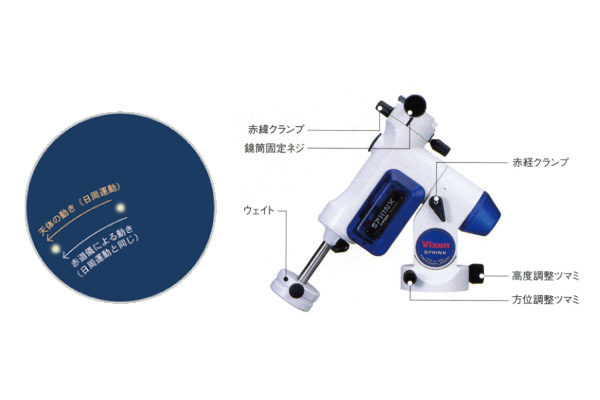

天体望遠鏡は、製品ごとに備えている「架台」の種類が異なります。「経緯台」や「赤道儀」といった種類が存在するので、事前に特徴・仕組み・メリット・デメリットなどを把握しておきましょう。

気軽に天体観測したいなら“経緯台”

鏡筒を上下左右に動かして星を追尾できる「経緯台」は、操作や組み立てが簡単で扱いやすいタイプ。軽量なモデルが多いため、持ち運びに向いています。天体観測を手軽に楽しみたい方や初心者の方にもおすすめの架台です。

しかし、天体は日周運動によって時間の経過とともに位置が変わるため、目標の星を高倍率で長時間追い続けるのには向いていません。しっかり追尾したい場合は、赤道儀タイプをチェックしてみてください。

長時間観測や本格的に写真撮影するなら“赤道儀”

「赤道儀」は、日周運動に合わせて星を追尾できるタイプの架台です。赤道儀を採用した天体望遠鏡は、本格的かつ長時間の観測を行いたい場合に便利。動きが独特なため初心者の方は扱いに慣れる必要がありますが、高倍率で見たい方や天体写真を撮影したい方におすすめです。

また、自動導入や自動追尾をはじめ、さまざまな機能を搭載したモデルが多い点も魅力。しかし、経緯台と比較すると重量があるので、持ち運ぶ際は注意が必要です。

天体望遠鏡の口径をチェック

天体望遠鏡を購入する際は、鏡筒の「口径」も確認しておきたい重要なポイントです。口径は、「対物レンズ」あるいは「反射鏡の直径」、「有効径」ともいわれます。口径が大きいほど多くの光を集めることができ、暗い天体や距離の離れた天体の観測に最適です。しかし、大口径モデルになるほど本体サイズも大きくなるので、持ち運びを検討している方は気を付けましょう。

基本的に口径の2倍がその天体望遠鏡の「適正倍率」といわれています。適正倍率より高い倍率で観測すると、天体がぼやけてしまう可能性があるので注意が必要。例を挙げると、口径80mmのモデルであれば、約160倍までの倍率が適正倍率になります。口径と倍率のバランスを考慮しながら選択するのがポイントです。

見たいモノに合わせて倍率をチェック

天体望遠鏡を選ぶ際は「倍率」をチェックしましょう。しかし、倍率が大きければ大きいほど、よく見えるわけではありません。むやみに倍率を高くしても対象物がぼやけてしまう可能性があります。

天体望遠鏡の倍率は、「対物レンズの焦点距離」と「接眼レンズの焦点距離」によって決定します。倍率を求める際に利用する式は、「対物レンズの焦点距離÷接眼レンズの焦点距離」。一般的に、対物レンズの焦点距離はスペック表、接眼レンズの焦点距離は本体に記載されています。

何を観察したいか考慮したうえで、適した倍率を選択するように心掛けましょう。

月を見るなら50〜150倍がおすすめ

「月」を観測する場合には、50〜150倍の天体望遠鏡を使用するのが便利。50倍の天体望遠鏡を使用すれば、月全体を視野いっぱいに見ることができます。

また、月表面にあるクレーターや海を見たい場合は70倍が目安です。150倍以上であれば、小さな起伏や裂け目など細かい部分を観測できます。

土星や金星などの惑星は150倍以上

土星や木星などは地球から遠く離れているので、基本的には150倍以上の倍率がおすすめ。細部まで確認したい方は、土星の場合は100倍以上、木星の場合は150倍以上が目安です。土星の環や、木星の縞まで観測しやすくなります。

太陽系の惑星のなかで地球よりも内側を周回している水星や金星を観測する場合には、70〜140倍で観測できる天体望遠鏡を選びましょう。形の変化や表面の模様などを見たい場合には140倍以上のモデルがおすすめです。

星雲や星団は50倍以下でも十分

星雲や星団の多くは、50倍以下の倍率でも十分に観測できます。例えば、アンドロメダ銀河やオリオン星雲を見たい場合は、20〜30倍の倍率で対応可能。入門機クラスの天体望遠鏡でも観測できます。

また、鏡筒のレンズ口径が大きいモデルであれば、明るくはっきりとした星雲や星団の観測が可能です。

倍率による見え方の目安

| 天体 | 倍率 | 見え方 |

|---|---|---|

| 月 | 40倍〜150倍 | 50倍で月全体が視野全体に、 70倍以上で無数のクレーターや海の凹凸が見える。 |

| 水星 | 60倍〜100倍 | 三日月形がわかる。 |

| 金星 | 60倍〜100倍 | 満ち欠けや大きさの変化がわかる。 |

| 火星 | 90倍〜150倍 | 大接近の時、うすい模様が見える。 |

| 土星 | 70倍〜150倍 | 環や本体のしま模様が見える。 150倍以上でしま模様が見える。 |

| 二重星 | 40倍〜150倍 | 100個以上見える。 |

| 変光星 | 30倍〜50倍 | 10等級以上のものが約500個見える。 |

| 星雲・星団 | 20倍〜100倍 | 200個以上見える。 |

撮影を楽しむならカメラ・スマホを接続できるかチェック

参照:セレストロン

参照:セレストロン

天体観測だけでなく撮影を楽しみたいのであれば、カメラやスマホを接続できるモデルがおすすめです。アダプターや専用ホルダーが別途必要になるため、留意しておきましょう。コンパクトデジタルカメラを間接的に接続できるモデルであれば、「コリメート撮影」が可能。初心者の方でも天体を簡単に撮影できます。

また、本格的な撮影を求める場合には、「拡大撮影」や「直焦点撮影」に対応している製品をチェック。拡大撮影では天体を数倍から数十倍に拡大でき、直焦点撮影ではカメラレンズに映らない小さな天体も撮影できます。

本体の大きさや重さをチェック

天体望遠鏡は製品ごとにサイズや重量が異なるので、購入する際は事前にチェックしておくのが重要です。一般的に天体望遠鏡は鏡筒の口径が大きいほど明るく高画質になります。

ただし、大きすぎる製品を購入すると収納や運搬の際に不便。携帯性を重視する場合は、架台や三脚を含めた重量が10kg以下のモデルを目安に選ぶのがポイントです。また、子供用の天体望遠鏡を探している場合には、5kg程度の軽量なモデルを選択しましょう。

自動追尾機能があると便利

日周運動を行う星は時間の経過とともに位置が変わるので、連続して観察する場合は「自動追尾機能」を備えた天体望遠鏡が便利です。自動追尾機能とは、鏡筒内に1度捉えた天体を自動で追いかける機能のこと。架台のハンドルを手動で調節する必要がなく、天体を継続して捕捉できます。

また、「自動導入機能」を搭載したモデルであれば、見たい星を自動で探すことも可能。手動での操作に慣れていない初心者の方におすすめです。

天体望遠鏡の人気メーカー

セレストロン(CELESTRON)

「セレストロン」が製造する天体望遠鏡は、大口径ながらコンパクトなデザインを採用しているカタディオプトリック式のモデルが人気。セレストロンのカタディオプトリック式天体望遠鏡は、「シュミットカセグレン式」と呼ばれます。

携帯性に優れた製品であれば、屋外に持ち運んで星を観察する場合にも便利。収納スペースを取りにくい点もメリットです。

ビクセン(Vixen)

「ビクセン」が製造する天体望遠鏡は、高機能ながら比較的低価格。コスパに優れた製品を多数展開しており、国内で高いシェアを占めています。

初心者の方でも扱いやすいモデルが多いのも特徴です。例えば、「ボルタ2」と呼ばれるシリーズは、手を離した位置で鏡筒が止まるフリーストップ式の経緯台を採用。ほかにも、軽量かつコンパクトな「モバイルポルタ」や組み立て・操作が簡単な「スペースアイ 600」などがあります。

ケンコー・トキナー(KenkoTokina)

「ケンコー・トキナー」の天体望遠鏡は、軽量かつコンパクトで携帯性に優れた「Sky Explorer」や天体観測だけでなく地上観測もできるエントリーモデルの「SKY WALKER」が人気。パソコンやスマホと接続できる点でも人気を集めています。

また、鏡筒のみでも発売されている「MOEBIUS」シリーズはオプションの追加に対応。自分でカスタマイズできるので、上級者の方もチェックしてみてください。

天体望遠鏡のおすすめ|初心者向けモデル

ビクセン「スペースアイ 600」

組み立てと操作が簡単に行える屈折式の天体望遠鏡です。3.3kgと軽量でコンパクトなのが特徴。架台には上下および水平方向に微調整できるハンドルが付いており、観測したい天体を導入しやすいのが魅力です。

また、簡易ウェッジを内蔵しているのもポイント。天体を追尾しやすい赤道儀としても利用できます。鏡筒にはアクロマートレンズを採用。月のクレーターや土星の環など、さまざまなモノを観測可能です。

サイトロンジャパン「NEWTONY」

天体望遠鏡の仕組みが学べる、おすすめの天体望遠です。カバーを開けて鏡筒のなかを覗けるのが特徴。屈折式天体望遠鏡の構造を把握できます。

また、学習用に設計された製品ながら、本格的なレンズを備えているのもポイント。月のクレーターや、ガリレオ衛星などを観察できます。リーズナブルな価格で購入できるので、小・中学生の自由研究用としてはもちろん大人が使用するエントリーモデルの天体望遠鏡としてもおすすめです。

ミード「MEADE」EQM-127N

入門者向けモデルして発売されている天体望遠鏡です。口径127mmの反射式望遠鏡に、天体を追尾しやすい赤道儀をセット。すぐに使えるフルセットを求めている方におすすめです。月のクレーターや木星のガリレオ衛星、土星の環などの天体を手軽に観測できます。

安定性に優れたワンタッチ式のスチール三脚を採用しているのもポイント。揺れに強くて組み立てもしやすいので、屋外でのフィールドで安心して観測を楽しめます。

ケンコー・トキナー「Sky Explorer(スカイエクスプローラー)」SE-AT100N

自動追尾機能を搭載している反射式の天体望遠鏡です。緯度の設定を行うことで、1度捉えた天体を自動で追い続けます。月や惑星、星雲、星団などを長時間観察したい方におすすめです。

本製品は、卓上型のコンパクトかつ軽量なデザインを採用。架台と鏡筒はワンタッチで接続できるため、初心者の方でも簡単に組み立てられます。自宅のベランダやキャンプなどで利用する場合にも最適です。

セレストロン「Travel Scope 80」

月や惑星などの天体観測だけでなく、地上用として野鳥や風景なども観察できる望遠鏡です。携帯する際に便利な専用のバックパックを付属。望遠鏡や付属品を収納し、屋外へ手軽に持ち運べます。

また、接眼レンズに取り付けできるスマホ用アダプターが同梱されているのもポイント。合焦ハンドルでピントを合わせるだけで、月などが簡単に撮影できます。

ビクセン「ポルタII」A80Mf

剛性や安定性に優れている天体望遠鏡です。操作が簡単で手軽に扱えるのが特徴。手を離した位置で鏡筒が止まるフリーストップ式も採用されており、初心者の方におすすめの商品です。

また、別売りのアダプターを使って、カメラやスマホを接続できるのもポイント。コンパクトデジタルカメラを使ったコリメート撮影もできます。

サイトロンジャパン「MAKSY GO 60」

小型ながら、本格的な光学系を採用した天体望遠鏡です。カバーを開けると鏡筒の中が見える仕組みで、月面のクレーターや土星の環などを観測可能。「ドブソニアン」式架台を採用し、直感的に操作しやすい初心者向けモデルを探している方におすすめです。

スマホアダプターが付属し、手軽に天体撮影を楽しみたい方にもピッタリ。付属のアイピースを利用して、37.5倍と75倍で観測できます。小型軽量モデルで持ち運びもラク。限られたスペースにコンパクトに収納しやすいのも魅力です。

レイメイ藤井 RXA237

「はじめての星みるガイド」や図解入りの取扱説明書を付属している屈折式の天体望遠鏡です。組み立て方や観測方法などが写真付きで解説されており、初めて天体望遠鏡を購入する場合にも安心。アイピースやファインダーには、倍率や取り付け方を記載したガイドシールが付いています。

また、手を離した位置で鏡筒が止まるフリーストップ式を採用。直感的に操作できるので、初心者の方におすすめです。

ケンコー・トキナー「Sky Explorer(スカイエクスプローラー)スカイエクスプローラー SE-AZ5mini+SE90Aセット」

口径90mmの鏡筒を採用している天体望遠鏡です。焦点距離900mmのアクロマートレンズとの組み合わせにより、幅広いシーンで使いやすいおすすめモデル。月や惑星の観測を手軽に楽しみたい初心者の方に適しています。

架台にはフリーストップ式経緯台を採用しており、手で離したところで止まって扱いやすいのもポイント。好みの高さに調節してラクな姿勢で観測できる、安定性に優れた2段式ステンレス製三脚を搭載しています。工具不要で組み立て可能です。

ビクセン「ZWO Seestar S50」

1台で本格的な天体撮影を楽しめる天体望遠鏡です。専門的な知識や技術がなくても、誰でも簡単に天体観測を行えるのが魅力。月や惑星、星雲、星団などを撮影できます。さらに、付属のフィルターを使えば太陽を観察することもできるので、子供の自由研究に使うのもおすすめです。

「Seestar」アプリをインストールすると、天体望遠鏡とスマホを連携できます。その日に見える天体を確認したり、カメラが自動で天体を認識して撮影したりと、便利機能を使用可能です。

天体望遠鏡のおすすめ|高性能モデル

セレストロン「Astro Fi5 SCT」

スマホアプリから観たい天体を選ぶだけで自動導入できる天体望遠鏡です。詳しい知識がなくても観望を楽しめるので、初めて使用する方におすすめです。口径127mmのシュミットカセグレン式鏡筒を搭載し、焦点距離1,250mmの高倍率。土星の環や木星の模様など、より細部まで観察できます。スターブライトXLTコーティングにより平均透過率83.5%を実現しており、コントラストの高い像を得られるのが魅力です。

対物レンズキャップにはスマホ用カメラアダプター機能を装備。レンズキャップの穴にスマホのカメラを合わせてゴムでしっかりと固定して、接眼レンズ側にセットすると手軽に月の撮影も楽しめます。

ビクセン「ポルタII」R130Sf

口径130mmの反射式鏡筒を採用している、おすすめの天体望遠鏡です。星雲や星団など淡い天体を観察する場合に便利。広く明るい視界を実現しているのがポイントです。

また、組み立てや操作が簡単な点もメリット。手を離した位置で鏡筒が止まるフリーストップ式も採用されており、見たい星に望遠鏡を向けるだけで観測を手軽に開始できます。

MOEBIUS「Kenko×BORG MOEBIUS 55」

1991年に誕生した天体望遠鏡ブランド「BORG」シリーズと同じ分割式鏡筒システムを採用している商品です。BORGシリーズと共通のパーツ接続部を備えているのが特徴。グレードアップやオプションの追加に対応できます。

また、各パーツを分割して持ち運べる点もメリット。コンパクトな形状で収納できるので、スペースが限られている場合にもおすすめです。

ケンコー・トキナー「Sky Explorer(スカイエクスプローラー)」SE-GT100N II

付属のUSBケーブルでパソコンと接続できる天体望遠鏡です。別売りのソフト「SUPER STAR V for Sky Explorer」や市販の天体シミュレーションソフトを利用して、パソコンから制御できるのが特徴。42,000個以上の天体が記録されているハンドコントローラーを使った操作も可能です。

また、「ブライトスターアライメント」機能を搭載しているのもポイント。名前のわかる一等星を視野の中心において確認ボタンを押すだけで初期設定できます。

ビクセン「APSD81S2・SM」

高性能レンズを搭載したコンパクトな鏡筒「SD81SII」を採用している天体望遠鏡です。色収差を抑え、星をクリアかつシャープに観察できるのが特徴。焦点距離は625mmで、惑星から星雲・星団まで幅広く観察できます。

また、「AP赤道儀」を付属しているのもポイント。軽量かつ小型ながら、自動追尾機能に対応しています。三脚には「APP-TL130三脚」を採用。三段伸縮式設計により、約60cmのコンパクトな形状で携帯できる点もおすすめです。

天体望遠鏡のおすすめ|スマホ撮影向けモデル

セレストロン「StarSense Explorer LT 80AZ」

「星空認証アプリ」で天体観測のサポートをしてくれる、屈折式の天体望遠鏡です。専用アプリ「StarSense Explorer」をダウンロードしたスマホを天体望遠鏡に装着。自動で撮影された天体データと星空認証することで、スマホの画面で木星、土星、金星などの観測したい天体を探せます。

また、初心者の方でも扱いやすい80mmの屈折式鏡筒を採用しているのもポイント。接眼レンズは2種類付属しており、36・72・90・180倍の倍率で天体を観測できます。高倍率に対応しているため、土星の環や木星の縞の観察にもおすすめです。

ビクセン「モバイルポルタ A50M」

手を離した位置で静止するフリーストップ式を採用した天体望遠鏡です。鏡筒を上下・水平方向の2軸で自由に動かせるため、直感的な操作が可能。微動ハンドルも搭載しており、高倍率での観察時に視野の微調整ができるのが魅力です。

アリミゾ式規格を採用しており、鏡筒の交換が簡単に行えます。月や惑星の観察におすすめのモデルです。

ケンコー・トキナー「SKY WALKER」SW-50A

スマホ用アダプターを標準装備している天体望遠鏡です。所有しているスマホを取り付けて写真や動画を簡単に撮影できます。

また、アイピースが3本付属しているのもポイント。18・28.8・90倍と観測する対象に合わせて倍率を変更できます。さらに、天体ガイドブックや星座早見盤が同梱されているのもメリット。天体の知識を学びながら楽しく星を観察できます。

天体望遠鏡の売れ筋ランキング

ビックカメラ.comでの天体望遠鏡の売れ筋が気になる方はこちらをチェック。

担当者からひとこと

天体や星雲、銀河などを観測する際に使用する「天体望遠鏡」。高性能かつ高額なモデルだけでなく、比較的手頃な価格で購入できるコスパに優れたモデルもラインナップされています。選択する際は、観測する星に合わせて選ぶのがポイント。自動追尾や自動導入など使い勝手に優れた機能のありなしもチェックしておきましょう。

※口径60〜100mmの望遠鏡でどの程度見えるかの目安になります。

天体望遠鏡の倍率は、星の見え方に大きく影響を与えます。同じ天体を観測する場合でも、倍率が高くなれば表面の模様なども見ることが可能。観測する天体によって適切な倍率は異なるので、事前に確認しておきましょう。

また、星の見え方は、空の暗さ・大気の状態・観察する時期などによっても異なります。倍率による見え方は目安として把握しておくのがおすすめです。