短い秋を経て、本格的に冬の到来を感じる時期になりました。気になるのが、年々高騰を続ける電気代です。特に冬の電気代は夏のほぼ2倍かかるとも言われています。

しかし、暖房器具の特徴を把握し、小さな工夫を組み合わせることで、使用電力を抑えることができます。

この記事では、冬の電気代を上手に節約しながらさまざまな暖房器具を使うポイントについてお伝えします。

冬に電気代が上がる理由とは

夏はエアコンや扇風機を使って暑さを凌ぐことがほとんどでしょう。ところが、冬はエアコンを筆頭に、電気ヒーターや電気カーペットなど、いくつかの暖房器具を併用する方も多いのではないでしょうか。そうすると、どうしても電気代はかさみがちになります。

また、冬は夏よりも外と室内の温度差が大きくなります。冬にエアコンを使うと、温度差を縮めるためにより多くの電力を消費するため、夏より電気代が高くなりがちです。

冬の1日で最も電気代を使うのは?

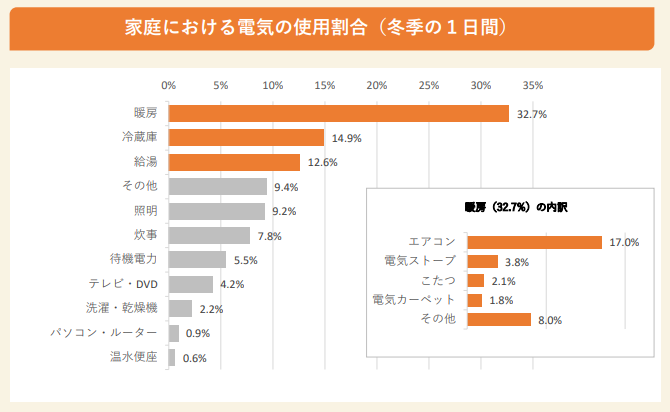

令和6年に資源エネルギー庁が公表した手引によると、冬の家庭における電気の使用割合がもっとも高いのは暖房器具で、32.7%と全体のほぼ1/3を占めています。中でもエアコンの使用割合は17%と暖房器具の半分以上を占めています。

図1 ※資源エネルギー庁「冬季の省エネメニュー ご家庭の皆様」より引用

温度と時間の設定で変わる電気代

暖房器具の設定温度や使用時間は、消費電力と電気代に直接影響します。たとえば、エアコンや電気ヒーターの設定温度を1℃下げるだけで消費電力を大幅に抑えることができます。また、長時間つけっぱなしにするのではなく、使用時間を限定したり、タイマー機能を活用したりすることで無駄なエネルギーを削減できます。

以下、暖房器具別に設定温度や使用時間によってどのくらいの違いが出るのか見てみましょう。

年間で節約できる電気代はいくらか

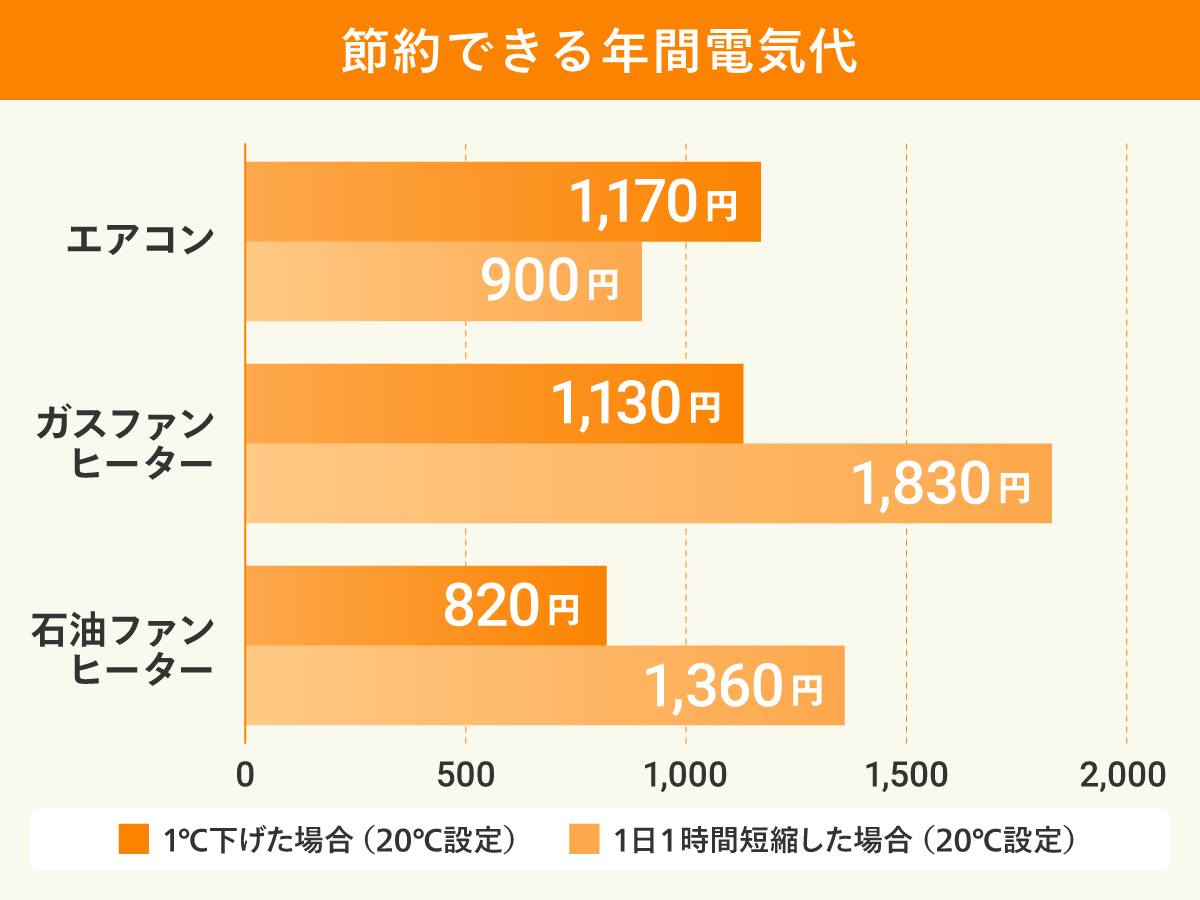

設定温度と時間で節約

参考資料:家庭の省エネ大辞典 省エネルギーセンターより引用

エアコン、ガスファンヒーター、石油ファンヒーターでは、設定温度を1℃下げ、使用時間を1時間短縮するだけで電気代を節約できます。

グラフは20℃での電気代となっておりますが、設定温度によって節約できる電気代も変化しますので注意しましょう。

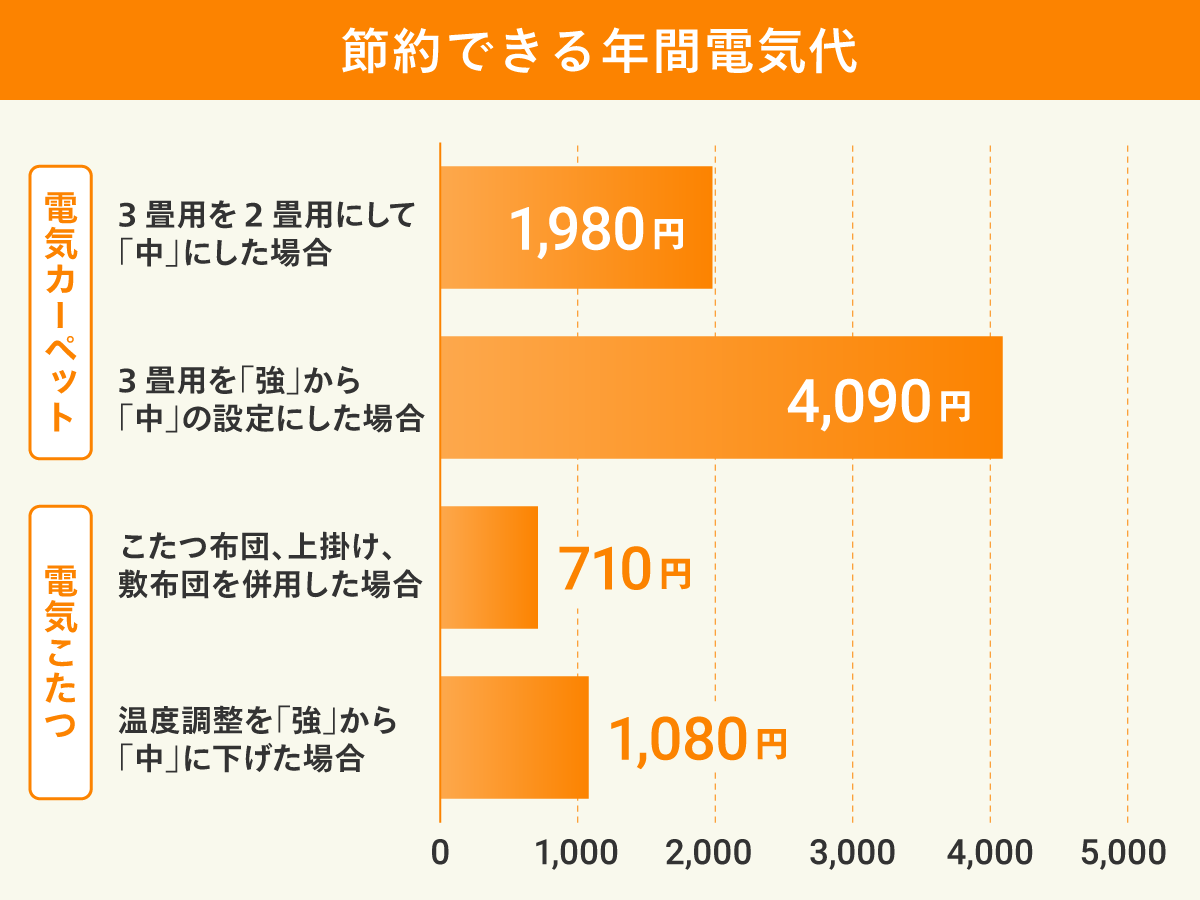

参考資料:家庭の省エネ大事典 - 省エネルギーセンターより引用

設定温度と工夫で節約

参考資料:家庭の省エネ大辞典 省エネルギーセンターより引用 ※1日5時間使用

電気カーペットは設定温度を下げていただければ電気代が下がるのはもちろんのこと、使用するスペースが少スペースの時は電気カーペットの通電畳数を変更していただくと節電になるので試してみてください。

電気こたつも設定温度の調整で節電になりますが、こたつ布団だけで使用せず、上掛け、敷布団を併用することでも節電が可能です。

エアコンと一緒に使うと節電できるアイテム

コタツや電気カーペットは電気代が比較的安いものの、起きている間ずっとエアコンを使わずに過ごすのは難しい場合もあるでしょう。そこで、エアコンと併用することで効率的に部屋を暖めながら節電につながるアイテムをご紹介します。

加湿器で体感温度を上昇させよう

加湿器を使うことで湿度が上がり、体感温度が上がります。体感温度が上がると、設定温度を低くしても暖かく感じられるため、エアコンの消費電力を抑えることにつながります。また、空気の乾燥は、肌や喉のトラブルのもと。加湿器を使用することで、快適な湿度を保ち、健康面にも良い影響を与えます。

参照記事:冬の乾燥対策!加湿器の効果と上手な使い方

サーキュレーターで温かい空気を循環

暖かい空気は天井付近に溜まりやすい性質があります。サーキュレーターを使うことで、天井付近に溜まった暖かい空気を循環させ、部屋全体を効率的に暖めることができます。また、エアコンの風向き(吹き出し角度)を床に対して60度以上の下向きにすることで、暖かい空気が足元まで届きます。

賢く電気代を抑える工夫を

断熱対策で暖かい空気を逃がさない

ここでは、手軽にできる、部屋から熱を逃がさない対策を紹介します。

・カーテンの交換

・窓に断熱シートやフィルムを貼り付ける

・室内のドアの隙間にも注目

厚手のカーテンに交換することで、室内の熱を逃がしにくくします。また、気温が下がる夜間はなるべく早くカーテンを閉めることで、室内の熱が逃げるのを防ぎます。

ホームセンターや100円ショップなどで購入できる断熱シートやフィルムを窓に貼り付けることで、窓から熱が逃げるのを軽減します。窓に貼り付けるタイプが多いですが、壁に貼り付けるマットなどもあります。

窓や壁だけでなく、室内のドアと床の隙間からも熱が逃げます。ホームセンターなどで手に入る隙間テープを使い、ドアと床の間を埋めて部屋の気密性を高めましょう。

温度設定と早めの電源オフ

エアコンはその設定の仕方や使い方次第でも電気代が大きく変わってきます。以下の3つのことを心がけるだけでも、長期的にはかなりの節約になるでしょう。

・設定温度は20℃を目安に

・こまめなオンオフよりも自動温度調節を活用

・就寝や外出時には早めにオフ

一般的に、人間が冬に快適に感じる室内温度は20℃前後と言われています(夏に快適とされる室内温度は25~28℃)。外の気温との温度差をなるべく少なくしたほうが、消費電力も少なくなりますので、むやみに設定温度を高くするのは避けましょう。また、エアコンは、稼働時に多くの電力を消費するので、こまめなオン・オフは最大電力を何度も消費してしまうことになりかねません。長時間使用するのであれば、室温は自動調節機能におまかせしておくとよいでしょう。

暖房を切るタイミングもポイントです。エアコンを切っても、30分程度であれば余熱でしばらくの間過ごすことができるでしょう。そこで、就寝や外出の前には、直前に電源をオフにするのではなく、前もって切っておくことが節電につながります。

暖房器具のメンテナンスも忘れずに

定期的なメンテナンスは、エアコンの性能を維持し、快適な生活環境を保つ上で非常に大切です。

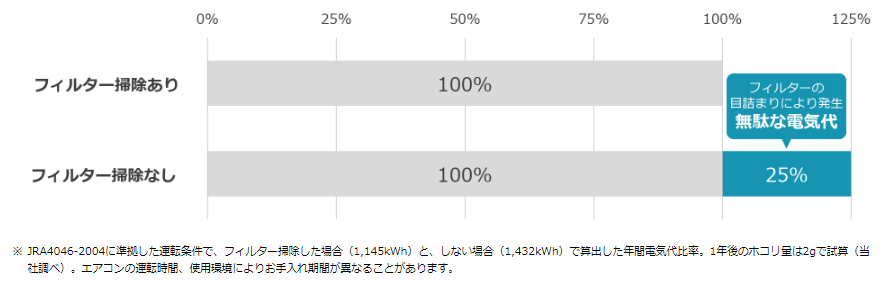

ダイキン工業株式会社の公式ホームページによると、1年間フィルターの掃除をしないと、年間で25%も余分に電力を消費するとのことです。

※出典:ダイキン工業株式会社「エアコン掃除の困りごとと対処法」より引用

また、一般財団法人省エネルギーセンターの「家庭の省エネ大事典 - 省エネルギーセンター」によると、フィルターを月に1回もしくは2回クリーニングすることで、年間700円の節約につながるそうです。

エアコンのフィルターは、空気中のホコリやチリを捕集する役割を担っています。フィルターが目詰まりすると、空気の吸い込みが悪くなり、エアコンの運転効率が低下します。そのまま使い続けると、設定温度に到達するためにより多くの電力を消費するだけでなく、故障の原因となる可能性があります。

また、見落としがちなのが外に設定している室外機。室外機の吹き出し口が塞がれていると、暖房効率が低下します。室外機の周りに物が置かれていないか、風通しが悪くなっていないかを確認しましょう。

節電のための6つのポイント

最後に冬の電気代を節約する6つのポイントについておさらいします。

1. ガスファンヒーターや電気ファンヒーターの出力は控えめに

2. エアコンの使用時間を短縮する

3. エアコンの設定温度を下げ、効率的に空気を循環させる

4. エアコンと電気カーペット、こたつを併用する

5. 窓や隙間の断熱対策をする

6. 暖房器具のメンテナンスを行う

冬の電気代は暖房器具の使用が大きな要因ですが、エアコンとこたつ・加湿器などの併用や断熱対策で節約が可能です。設定温度を低めにし、自動調節を活用するほか、定期的なフィルター掃除や使用時間を短縮する工夫も効果的です。

また、最新のエアコンは、10年ほど前の古いエアコンに比べて省エネ性が大幅に向上しています。たとえば環境省の省エネ製品買い替えナビゲーション「しんきゅうさん」は、2012年のエアコンと比べて2022年のエアコンの1年間の電気代は、約15%(4,123円)削減できると算出しています。

まずは自宅の暖房器具の特性を把握して、最新の省エネ家電への買い替えも検討し、生活スタイルに合った適切なタイミングで、暖房を使うところから始めてみてはいかがでしょうか。

この記事を読んで気に入ってもらえた方は

🤍いいねやSNSでのシェアをよろしくお願いします

ABOUT このメディアについて

RANKING 人気記事

-

2026/01/13高級炊飯器4モデルを“お米ソムリエ”が徹底比較!

-

2025/11/11イヤーカフ型イヤホンってどうなの?話題の3機種を試聴&本音レビュー

-

2026/01/09ラムダッシュ6枚刃は本当に最強?5枚刃・3枚刃と比較検証

-

2025/09/30炊飯器の最上位モデルは何が違う!? お米料理研究家が徹底比較

-

2025/07/01アラジンにオーブンレンジ新登場!定番トースターと比較してみました!

-

2025/01/31スマートタグ4機種で検証!待ち合わせで分かった性能の違いとは?

-

2024/11/05新体験!見たい?見たくない?カメラ付き耳かきをレビュー

-

2025/05/08バリスタが本気で選ぶ!全自動コーヒーメーカー3機種徹底比較

-

2025/10/31パナソニック「ファインベール」シャワーヘッドを体験!5つの水流に注目

-

2025/12/10紙パック式コードレス掃除機の実力は?3社を徹底比較!