FUJIFILM X-H2 / XF18-120mmF4 LM PZ WR

X-H2��X-H2s�ɔ�ׂĘA�˃X�y�b�N�͗����܂����AAPS-C�T�C�Y�̃J�����Ƃ��čō��̖�4020����f�̃X�y�b�N���ւ�܂��B�H�߂��Ă������s�ɂw-H2�Ɠ�����2022�N�����̂́uXF18-120mmF4 LM PZ WR�v�����č��B�e�̃X�^�[�g�ł��B

�������s�ցA�Ƒ���C������}���o���O�ɋC�ɂȂ��Ă���}���`�V�t�g�s�N�Z���B�e�������Ă݂܂����B

�������s�ցA�Ƒ���C������}���o���O�ɋC�ɂȂ��Ă���}���`�V�t�g�s�N�Z���B�e�������Ă݂܂����B

X-H2�ɂ�20���̉摜���P���ɏ������邱�Ƃ�1��6�疜��f�����̒����𑜉摜��������u�s�N�Z���}���`�V���b�g�v�����ڂ���Ă��܂��B�����̂Ȃ��Õ��B�e���O��Ȃ̂ŁA�����ɂĂ��C�ɓ���̊v�W�����ƖX�q��f�ނɍ��B�e���Ă݂܂����B��^�O�r��X-H2���Œ肵�T�d�ɎB�e����20���̉摜�f�[�^��PC��Ő�p�\�t�g�uPixel Shift Combiner�v�ŏ������ĂP���Ɏd�グ�܂����B

���������摜�͒��ӂ�15456�s�N�Z���̋���ȃT�C�Y�ɂȂ�܂��B�h�ꂽ�悤�ɓ݂�����v�W�����̃V�{�A�݂����郁�^�����̃W�b�p�[�̎����A�����X�q�ׂ̍����҂ݍ��܂ꂽ�m�A�ʂ��o���ꂽ���ה��̉摜��ڂɂ��āA�ƂĂ�APS-C�ŎB�e�����摜�Ƃ͐M�����܂���ł����B

�J�����F

FUJIFILM X-H2

�����Y�F

FUJIFILM XF18-120mmF4 LM PZ WR

�i��l�Ff11

�I�o���ԁF1/2�b

ISO�F320

�I�o��F±0�X�e�b�v

�I�o���[�h�F�}�j���A��

JR���s�w�ɓ����A���������D���o��Ƌ��s�^���[���ڂɔ�э���ł��܂��B�w�r���ɉf�荞����ƃ^���[�ɗ���������āA���̃t�@�[�X�g�V���b�g��X-H2�Ɏ��߂܂����B����X-H2�ƈꏏ�ɗ����郌���Y�́uXF18-120mmF4 LM PZ WR�v�B��������ŐV�s�̃t���T�C�Y���Z��24mm����180mm���J�o�[����I�[���}�C�e�B�Ȋ��ł��郌���Y�ŁA���s�ɂ҂�����̃g���x���Y�[�������Y�ł��B

JR���s�w�ɓ����A���������D���o��Ƌ��s�^���[���ڂɔ�э���ł��܂��B�w�r���ɉf�荞����ƃ^���[�ɗ���������āA���̃t�@�[�X�g�V���b�g��X-H2�Ɏ��߂܂����B����X-H2�ƈꏏ�ɗ����郌���Y�́uXF18-120mmF4 LM PZ WR�v�B��������ŐV�s�̃t���T�C�Y���Z��24mm����180mm���J�o�[����I�[���}�C�e�B�Ȋ��ł��郌���Y�ŁA���s�ɂ҂�����̃g���x���Y�[�������Y�ł��B

�J�����F

FUJIFILM X-H2

�����Y�F

FUJIFILM XF18-120mmF4 LM PZ WR

�i��l�Ff4

�I�o���ԁF1/220�b

ISO�F100

�I�o��F-0.3�X�e�b�v

�I�o���[�h�F�i��D��

�K���X���ɉf�荞��̐����������邽�߃t�B�����V���~���[�V������Velvia�i�x���r�A�j�ɐݒ肵�Ă݂܂����B

�J�����F

FUJIFILM X-H2

�����Y�F

FUJIFILM XF18-120mmF4 LM PZ WR

�i��l�Ff4

�I�o���ԁF1/280�b

ISO�F100

�I�o��F-0.3�X�e�b�v

�I�o���[�h�F�i��D��

�_��Ȃ�����n������̐F�����܂�ő�C���̂悤�ɐ[�݂������A�������̊K�����N�₩�ł��B���j�^�[�Ń`�F�b�N���Ȃ���A�������x�m�̐F�A�Ƃ��Ȃ肽���Ȃ�܂����B����ł͔��ʂł��Ȃ�������ʒ������t�߂̉_��̒��荞�݂ɐF�ʂ��{���Ă����̍������̗l�q����������ʂ��o����Ă��܂��B4020����f�͈ɒB�ł͂���܂���B

�J�����F

FUJIFILM X-H2

�����Y�F

FUJIFILM XF18-120mmF4 LM PZ WR

�i��l�Ff8

�I�o���ԁF1/950�b

ISO�F200

�I�o��F±0�X�e�b�v

�I�o���[�h�F�i��D��

����Ȗ{���̉����ɂт�����~���l�߂�ꂽ���������ה��ɕ`�ʂ���𑜗͂̓t���T�C�Y�J�����Ɖ��瑻�F�Ȃ��Ɗ����܂��B��4030����f�̈З͎͂ʐ^������Έ�ڗđR�ł��B

�J�����F

FUJIFILM X-H2

�����Y�F

FUJIFILM XF18-120mmF4 LM PZ WR

�i��l�Ff13

�I�o���ԁF1/340�b

ISO�F320

�I�o��F-1�X�e�b�v

�I�o���[�h�F�i��D��

���s�w���猩�鋞�s�^���[�������̏������ꂽ�ꏊ���]���ň��k����A���͋C���K�����Ƃ����܂��B�������Ă���uXF18-120mmF4 LM PZ WR�v�̖]����̓t���T�C�Y���Z��180mm�ɂ��Ȃ�̂ŁA��O�̃C�`���E����ʂɎʂ�����ň��k���ʂ�_���Ă݂܂����B

�J�����F

FUJIFILM X-H2

�����Y�F

FUJIFILM XF18-120mmF4 LM PZ WR

�i��l�Ff8

�I�o���ԁF1/450�b

ISO�F200

�I�o��F±0�X�e�b�v

�I�o���[�h�F�i��D��

�g�t�ɂ͂܂����������G�߂ł������A�_�炩�ȓ������ŋt���ɓ������ꂽ���~�W���������P���S���D���܂��B���i�̓���ł͌��߂����Ă��܂����ׂȃV�[��������ł͐V�N�Ɍ�������̂ł����A�i�t���T�C�Y���Z��24mm����180mm�j�܂Ŗԗ�����u�g���x���[�Y�[���v������Η��s���̐V���ȏo����v���o�Ƌ��ɃJ�����Ɏ��߂��邱�Ƃł��傤�B

�J�����F

FUJIFILM X-H2

�����Y�F

FUJIFILM XF18-120mmF4 LM PZ WR

�i��l�Ff5

�I�o���ԁF1/280�b

ISO�F125

�I�o��F-0.3�X�e�b�v

�I�o���[�h�F�i��D��

�x�m�t�C�����̃J�����ɂ͌��s�����Ȃ��قǖ��͂�����̂ł����A���̒��ł��t�B�����V���~���[�V�����͐��E���̎ʐ^�Ƃ��䂫���Ă�܂Ȃ����͂ɖ������ӂ�Ă��܂��B�M�҂̎���̃v���J�����}���Ŏd���͑��̃��[�J�[�̃J�������g�p���Ă��A�v���C�x�[�g�ł͕x�m�t�C�����Ƃ����������l���m���Ă��܂��B

���s�̋_���ɗ���锒�쉈���́A�t�͍��A�Ă͖��̖����̔������i�ʂ�j�ł��B���̔���̖����o�b�N�ɋL�O�ʐ^�Ɏ��܂鏗������������Ⴂ�܂����B���ƐU�葳���ƂĂ��}�b�`���Ĕ����������̂ŁA���p���u�m�X�^���W�b�N�l�K�v�ŃX�i�b�v���܂����B�A���o�[�̐F���������܂艷���݂���芴����m�X�^���W�b�N�l�K�̐F���́A�ق�̂肵�����͋C���ʂ��o���̂ɑ����̗ǂ��t�B�����V���~���[�V�����ł͂Ȃ��ł��傤���B

�J�����F

FUJIFILM X-H2

�����Y�F

FUJIFILM XF18-120mmF4 LM PZ WR

�i��l�Ff8

�I�o���ԁF1/600�b

ISO�F320

�I�o��F-0.7�X�e�b�v

�I�o���[�h�F�i��D��

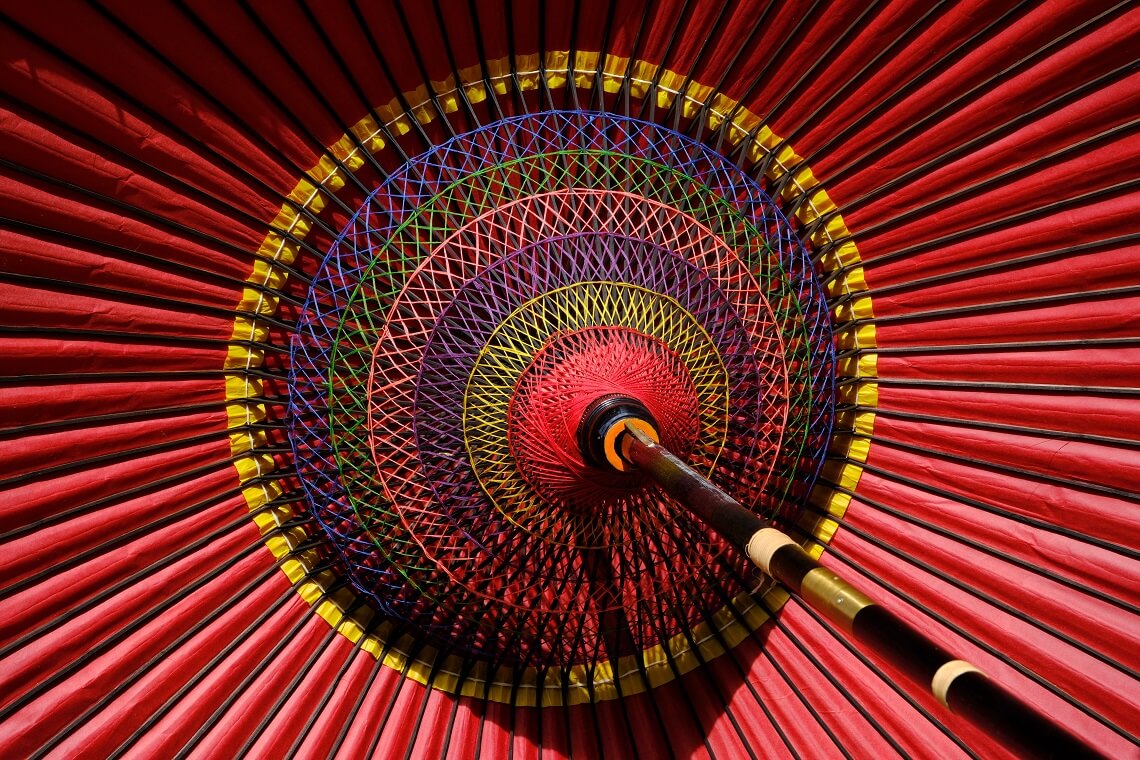

�N�₩�ȐԂ���_�P���u�N���V�b�N�N���[���v�Ŏʂ��Ă݂�ƍʓx���O�b�ƒႭ�Ȃ�R���g���X�g�����܂��āA���_�������������ăh�L�������^���[�t�H�g�̂悤�ȍd�h�ȕ��͋C���܂Ƃ����P�R�}�ɂȂ�܂����B

�v���ʐ^�Ƃ����X�点��t�C�������C�N�Ȏʐ^�����ʂȌ��������邱�ƂȂ����킦��x�m�t�C�����̖��͂���\���͍͂���f�@��X-H2�ɂ��������薬�Â��Ă��܂��B

�J�����F

FUJIFILM X-H2

�����Y�F

FUJIFILM XF18-120mmF4 LM PZ WR

�i��l�Ff4

�I�o���ԁF1/450�b

ISO�F125

�I�o��F±0�X�e�b�v

�I�o���[�h�F�i��D��

�ܐF�̏��莅�ōʂ�ꂽ��_�P�����̏�����N�₩�Ȕ��F�ƃ����n���̂���K���������́uVelvia/�r�r�b�h�v�Ŏʂ��Ă݂܂����B�u�N���V�b�N�N���[���v�Ƃ͈�]���ĎP�̐ԐF���N�₩�ɋP���A�ܐF�̏��莅�͍���f�@���k���ȕ`�ʗ͂�������{��{���N���ɕ������ĉ��₩�ȑ��݊����咣���Ă��܂��B���̕`�ʗ͂͐��܂����Ƃ��������悤������܂���B

�ܐF�̏��莅�ōʂ�ꂽ��_�P�����̏�����N�₩�Ȕ��F�ƃ����n���̂���K���������́uVelvia/�r�r�b�h�v�Ŏʂ��Ă݂܂����B�u�N���V�b�N�N���[���v�Ƃ͈�]���ĎP�̐ԐF���N�₩�ɋP���A�ܐF�̏��莅�͍���f�@���k���ȕ`�ʗ͂�������{��{���N���ɕ������ĉ��₩�ȑ��݊����咣���Ă��܂��B���̕`�ʗ͂͐��܂����Ƃ��������悤������܂���B

�J�����F

FUJIFILM X-H2

�����Y�F

FUJIFILM XF18-120mmF4 LM PZ WR

�i��l�Ff10

�I�o���ԁF1/105�b

ISO�F125

�I�o��F-1�X�e�b�v

�I�o���[�h�F�i��D��

�����A�m���@�̑O��ʂ肩����Ƌ���ȎR��̐^���Ő��|������Ă������ڂɂ��܂����B���̗Y��ȎR��̑傫�����������ʂ荞�l�Ƃ̑Δ�ŃO�b�Ɣ����Ă��锗�͂������܂��B

�]�����̈��k���ʂƍ���f�@�̕`�ʗ͂𗊂�ɃX�i�b�v�V���b�g�����Ă݂��̂ł����A�_�����ʂ蔗�͂ɖ�����̕��͋C���������ʐ^���B��܂����B

����f�̕`�ʗ͂ɑΉ��ł���t���T�C�Y���Z��183mm�����̉�p���C�y�Ɏg���闘���͗��s�łƂĂ��d�܂��B

�J�����F

FUJIFILM X-H2

�����Y�F

FUJIFILM XF18-120mmF4 LM PZ WR

�i��l�Ff4

�I�o���ԁF1/420�b

ISO�F125

�I�o��F-2.3�X�e�b�v

�I�o���[�h�F�i��D��

�_�ЂɎQ�q���A�����Ȃ�˕������������{�a�O�̕��a�ɂ艺�����Ă�����傫���h��߂��܂����B�V���b�^�[�`�����X���A��X-H2�̓d�������\����Əu���ɔ������ėh��߂����ʂ��܂����B

X-H2�̋N�����Ԃ�0.49�b�Ŋ��o�I�ɂ͈�u�ŋN������悤�Ɋ����܂��B18-120mm��AF�����������s���g���������ƂȂ��A�d�������Ă���V���b�^�[�������܂ł̑Ԑ��Ɉ�u�œ����̂͗��������������܂��B

�J�����F

FUJIFILM X-H2

�����Y�F

FUJIFILM XF18-120mmF4 LM PZ WR

�i��l�Ff4

�I�o���ԁF1/1600�b

ISO�F125

�I�o��F±0�X�e�b�v

�I�o���[�h�F�V���b�^�[�D��

����f�@�ɂȂ�ƍ����x�ϐ��͑傢�ɋC�ɂȂ�܂����AISO3200�܂ł͗����قƂ�ǖڗ������C�ɂ��邱�ƂȂ����ʂɎg�������ł��B

�J�����F

FUJIFILM X-H2

�����Y�F

FUJIFILM XF18-120mmF4 LM PZ WR

�i��l�Ff4.5

�I�o���ԁF1/20�b

ISO�F3200

�I�o��F-0.3�X�e�b�v

�I�o���[�h�F�i��D��

�J�����F

FUJIFILM X-H2

�����Y�F

FUJIFILM XF18-120mmF4 LM PZ WR

�i��l�Ff4.5

�I�o���ԁF1/42�b

ISO�F250

�I�o��F-1.7�X�e�b�v

�I�o���[�h�F�i��D��

�J�����F

FUJIFILM X-H2

�����Y�F

FUJIFILM XF18-120mmF4 LM PZ WR

�i��l�Ff4

�I�o���ԁF1/400�b

ISO�F160

�I�o��F-1�X�e�b�v

�I�o���[�h�F�i��D��

�ŒZ�B�e�����͑S���60cm�A�ő�B�e�{����0.2�{�Ƃ�����Ƃ����}�N���B�e�����Ȃ�����̏d�܂��B�C�ɂȂ����Ԃ�ϗt�A���A�e�[�u���t�H�g�Ȃǂ��X�i�b�v���Ă����Ɨ����I������A���C�Ȃ������V���b�g�ɂ��v���o���ʂ����܂�Ă��邱�ƂɋC�Â����̂ł��B

�J�����F

FUJIFILM X-H2

�����Y�F

FUJIFILM XF18-120mmF4 LM PZ WR

�i��l�Ff4

�I�o���ԁF1/160�b

ISO�F640

�I�o��F±0�X�e�b�v

�I�o���[�h�F�i��D��

�J�����F

FUJIFILM X-H2

�����Y�F

FUJIFILM XF18-120mmF4 LM PZ WR

�i��l�Ff4

�I�o���ԁF1/500�b

ISO�F100

�I�o��F-0.3�X�e�b�v

�I�o���[�h�F�i��D��

APS-C�T�C�Y�̍���f�@���ƊK���̕����C�ɂȂ�܂��B�s��̔��n�𔒔�т��Ȃ��悤�ɘI�o�ɋC�����Ȃ���B�e����ƃn�C���C�g�̊K���͂�������o�ă_�C�i�~�b�N�����W���L�����Ƃ��m�F�ł��܂����B���n�Ɍׂ鎘�ߑ���Z���������̙z�Ƃ����p���f�G�ł��ˁB

�J�����F

FUJIFILM X-H2

�����Y�F

FUJIFILM XF18-120mmF4 LM PZ WR

�i��l�Ff4

�I�o���ԁF1/1600�b

ISO�F320

�I�o��F-0.3�X�e�b�v

�I�o���[�h�F�V���b�^�[�D��

�J�����F

FUJIFILM X-H2

�����Y�F

FUJIFILM XF18-120mmF4 LM PZ WR

�i��l�Ff5.6

�I�o���ԁF1/1600�b

ISO�F320

�I�o��F-0.3�X�e�b�v

�I�o���[�h�F�V���b�^�[�D��

�₩�Ȏ���Ղ̌��w��A�H����E�C���h�E�V���b�s���O���y���݂Ȃ���z�e���ɖ߂�r���A���X�X�̃A�[�P�[�h�ɏ���ꂽ�g�t�̌`�������l�I�����������܂����B�H�͖�������������łȂ��A�X�ł��[�܂����܂��B

������X-H2�������グ�ăV���b�^�[���ЂƉ����B����Ղ�ŃZ���N�g���Ă����m�X�^���W�b�N�l�K�̂܂܂ł������A�������~�ʼn����݂������Ăق�킩�ƐS���Ȃ��ގv���o�̈ꖇ���B��܂����B�B�e����Ƃ��Ɋ����镵�͋C��B�e�҂̐S�𑽗l�ȃt�B�����V���~���[�V�����ŁA���������掿�Ŏʂ��o���Ă����A�f�G�ȃJ�����ƃ����Y�ƈꏏ�ɏH�̋��s�����\�ł��܂����B

�J�����F

FUJIFILM X-H2

�����Y�F

FUJIFILM XF18-120mmF4 LM PZ WR

�i��l�Ff4

�I�o���ԁF1/80�b

ISO�F160

�I�o��F-0.7�X�e�b�v

�I�o���[�h�F�i��D��