- トップ

- 寝具・ベッド・インテリア

よりよい睡眠環境に!ふとん・ベッド・まくら:寝具の選び方

|

|

からだと脳の疲労をとるために欠かせない睡眠。体格や寝姿勢・好みなど自分にぴったり合った寝具を選びましょう。 |

睡眠とは・・・?

人間にとって睡眠とは、進化の過程で脳が休ませるために開発した高度な生存戦略です。

良質な睡眠は、からだと脳の休息になり、疲労回復の源となる「成長ホルモン」を分泌し、疲れを次の日に残さないかからだになります。

「人生の3分の1は睡眠」

人生の3分の1を占める睡眠がいかに大事かわかっていてもなにをどう改善すればいいのかわからないのが実情です。まずは寝具選びから始め、良質な睡眠への第一歩としましょう。

理想の寝具

人は寝ている間に寝返りをうちます。

寝返りは体重によって圧迫されたからだの部分の痛み・血行不良を和らげる役割があり、90分間周期で訪れる浅い眠り(レム睡眠)と深い眠り(ノンレム睡眠)の切替時に、

寝返りが多すぎても少なすぎても切替の周期が乱れ、安定した睡眠ができなくなります。

軽くて保温性・通気性に優れた羽毛布団が快適な睡眠にはおすすめです。

理想の寝具

ベッドマットレスを選ぶとき、よく耳にするのが「硬めのマットレスが体にいい」ということでした。確かに体が沈み込みすぎるマットレスは体へかかる負担が大きくなるので、おすすめできませんが、体格や寝姿勢、さらに好みは人それぞれ違います。体に合った硬さのマットレスを使用することで体への負担も減り快適な睡眠が得られます。

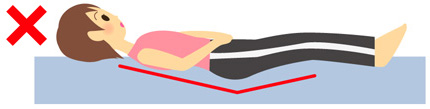

睡眠中の理想的な姿勢は、「仰向けの状態」=「直立している状態」なんです。

体に無理な負担がかかりにくく、均等に体圧が分散されます。

|

仰向けになった状態で背骨のS字ラインが保たれている姿勢です |

|

硬すぎて腰とマットレスの間に余分な隙間ができ腰痛や肩こりの原因になります |

|

やわらかすぎて体が沈み込みすぎ背骨に大きな負担がかかってしまいます。 |

ベッドの理想サイズ

- シングル

- 一般的におひとりでお休みになる方におすすめです。寝返りが軽くうてる程度です。

- セミダブル

- おひとりでお休みになる際に余裕のあるサイズです。寝返りも楽にうてるので、体格の大きい方や、寝相が悪い方におすすめです。

- ダブル

- 一般的におふたりでお休みになる方におすすめです。

- ワイドダブル

- おふたりでお休みになる際に少し余裕のあるサイズです。

- クイーン

- おふたりでお休みになる際に余裕のあるサイズです。

- キング

- ご夫婦とお子様、など3人でおやすみいただけるサイズです。マットレスが2枚の仕様となる場合が多いです。

理想の寝具

敷ふとんとひとことで言ってもふんわりとした寝心地のものや、沈み込みが少ない高反発タイプなど種類は様々です。さらに、男性と女性、体の大きな人と小さな人、人それぞれ体格は違うので、体格によって敷ふとんの沈み方も変わってきます。

体格に合った素材選びをすることで、理想の寝姿勢を保ち、体に無理な負担がかかりにくく快適な睡眠へと繋がっていきます。

理想の寝具

体格や敷寝具との組み合わせ、また、まくら自体の素材により沈み込み方は変わります。高さが変えられるものは購入後も調整ができるためおすすめです。

寝姿勢別おすすめまくら

お部屋を理想の睡眠環境にしましょう

室内温度が一定以上になると、体熱放散のため呼吸数の増加・体表面の血管拡張などが起こり、発汗します。

さらにすすむと、体がだるくなり食欲の減退などの誘因ともなります。

逆に温度が一定限度以下になると、体温維持のために体表面の血管は縮小し、体は緊張状態になります。

室内は20〜25℃を目安に調整すると快適に過ごせます。

また、室内湿度は温度と共に快・不快を決定する大きな要因です。

同じ高温時でも湿度が低いと、しのぎやすいと感じますし、高いとむし暑く感じます。一般に快適と感じる湿度は、45〜65%と言われています。

寝具・家具の色彩も大事!

寝る時は暗くするので色はあまり影響がないように思われますが、就寝前には寝室・寝具のもつ雰囲気にも影響があるので適した色を選びましょう。

暖色系

興奮感を与えるので、交感神経が働いて血圧をあげ脈拍・呼吸数を増加させる

寝具には不向き

寒色系

鎮静感を与えて心を落ちつかせるので副交感神経が働き、血圧を下げ脈拍数や呼吸数を減少させる

寝具にぴったり!

また、ベージュは人肌と同系色なので安心感を与えます。

しかしながら、現代は24時間社会となり、昼夜の区別なく生活する人が増え、睡眠環境はどんどん悪化しているのが現状です。

都会を中心した「眠らない街」やコンビニエンスストアなど国民生活時間調査によると、昭和35年、夜10時以降に起きている人の割合は34%だったのが、インターネットの普及などにより、今は逆転し「日本国民総夜型」となりました。

睡眠を妨げる数多くの要因が、不眠症へと繋がっている場合もあります。